Ancha es Castilla. Con una superficie de 94.200 kilómetros cuadrados, Castilla y León es una de las tres regiones administrativas más extensas de la Unión Europea, solo superada por la Laponia finlandesa (100.366 km2) y la provincia sueca de Norbotnia (98.911 km2), territorios con muy escasa población que tienen un pie en el círculo polar Ártico. La comunidad autónoma de Castilla y León es más extensa que la Nueva Aquitania, la región más grande del nuevo mapa territorial francés; supera al Estado Libre de Baviera, el mayor estado federado de Alemania; y casi multiplica por cuatro la superficie de la isla de Sicilia, la mayor entidad regional de la República Italiana.

Castilla y León es muy grande y se está convirtiendo en el eslabón débil del discutido sistema autonómico español. En esa comunidad autónoma van a tener lugar el próximo mes de marzo unas elecciones que pueden ser trascendentes. Si no hay sorpresas de última hora, si no se adelantan las elecciones generales, en Castilla y León comenzará un nuevo ciclo electoral en España, con el foco puesto en la competición entre el Partido Popular y Vox, cada vez más avivada.

Castilla y León es muy grande y cruje. Es más grande que Portugal (92.152 km2) y supera la superficie de Andalucía (87.579 km2 ). Es más grande que la otra gran comunidad de la España interior, Castilla-La Mancha (79.463 km2). Estamos hablando de un conglomerado de nueve provincias (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora), que podían haber sido once, si durante el denominado proceso pre-autonómico no se hubiesen descolgado Santander y Logroño, que acabaron formando sendas autonomías uniprovinciales: Cantabria y La Rioja. UCD y PSOE se tuvieron que emplear a fondo para evitar que Segovia siguiese el mismo camino. Hubo resistencias en León que se han avivado con el paso del tiempo. El leonesismo ha vuelto.

Castilla y León es muy grande y a la vez presenta la más baja densidad demográfica de España: 25 habitantes por km2, casi empatada con Extremadura y Castilla-La Mancha. Hoy vamos a explorar un poco la funcionalidad de la región más grande de España con la ayuda de Santiago Fernández Muñoz, profesor de Geografía Humana en la Universidad Carlos III de Madrid.

El mapa de España con las banderas autonómicas.

¿En qué momento se dibujó el mapa de las autonomías? Como ustedes saben la Constitución de 1978 establece que España la integran “nacionalidades y regiones” con derecho a la autonomía (artículo 2, título VIII), sin precisar el nombre de las mismas. Fue uno de los muchos equilibrismos que efectuaron los redactores del texto constitucional para llegar a un acuerdo. El actual mapa autonómico es el resultado de un proceso político complejo que discurrió entre 1976 y 1980 con muchas curvas y forcejeos. España quedó finalmente constituida por diecisiete comunidades autónomas (expresión que evita la distinción entre nacionalidad y región) y dos ciudades autónomas.

Los planes iniciales de Adolfo Suárez eran otros. Entre 1976 y 1977, meses antes de las primeras elecciones democráticas, Suárez encargó al gabinete de la Presidencia del Gobierno el redactado de un borrador constitucional. Se ha hablado poco de ese borrador, que los técnicos del palacio de la Moncloa bautizaron irónicamente como la Constitución de Gades, puesto que celebraron su finalización con un almuerzo en un restaurante madrileño propiedad del célebre bailarín Antonio Gades. La Constitución de Gades preveía tres estatutos federales (Catalunya, País Vasco y Galicia) y la creación de mancomunidades regionales en el resto del país, sin poder legislativo. Dirigió los trabajos el entonces subsecretario técnico de la Presidencia del Gobierno, José Manuel Otero Novas.

Suárez ambicionaba alcanzar la mayoría absoluta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas. La ley electoral jugaba a su favor, controlaba RTVE, tenía una gran capacidad de persuasión y lo que es más importante: una mayoría silenciosa de la sociedad española quería un cambio sin riesgo. A la Unión de Centro Democrático le faltaron diez escaños para lograr la mayoría absoluta. Básicamente le falló la provincia de Barcelona, donde la izquierda sumó más del 50% de los votos.

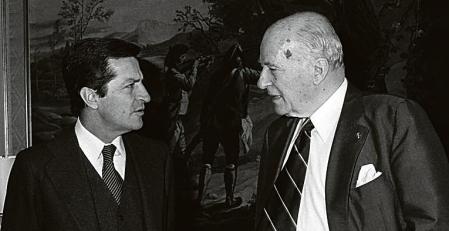

Adolfo Suárez en el palacio de la Moncloa junto al president Josep Tarradellas.

Suárez guardó entonces su borrador en un cajón y ofreció a los demás partidos ir a un debate constitucional abierto, sin una propuesta previa del Gobierno. Los resultados electorales en Catalunya le dieron a entender que debía actuar rápidamente. Pactó la restitución inmediata de la Generalitat y el regreso de su presidente en el exilio, Josep Tarradellas. El anciano presidente volvió a Barcelona en octubre de 1977, siendo recibido por centenares de miles de personas en las calles. Aquel día regresó la nación catalana. Algunos aún no lo han entendido. Tarradellas formó un gobierno de unidad y adoptó una posición política muy prudente, ejerciendo inicialmente las competencias de presidente de la Diputación de Barcelona. La historia de España había dado un giro. “El regreso de Tarradellas ayudó a legitimar la transición y avivó los deseos de autonomía en toda España”, me comentó en una ocasión José Pedro Pérez Llorca, padre de la Constitución, antiguo ministro de Suárez, hombre de gran lucidez política.

El acontecimiento catalán estabilizaba la transición, pero también avivaba el autonomismo en todo el país. “No vamos a ser menos”. El borrador de Otero Novas quedó bien guardado en un cajón y nació el “café para todos”, espoleado, entre otros, por el jurista andaluz Manuel Clavero Arévalo, al que Suárez encomendó el Ministerio de las Regiones entre 1977 y 1979. En ese contexto se fraguó Castilla y León, bajo la batuta de Rodolfo Martín Villa, ministro del Interior y ex gobernador civil de Barcelona, nacido en Santa María del Páramo, provincia de León.

Lo primero que hizo Martín Villa fue sacarles de la cabeza a los socialistas la idea de una autonomía astur-leonesa. Cuidado con unificar las dos grandes cuencas mineras de España. Asturias y León juntas podrían ser un polvorín en plena crisis económica. Martín Villa empezó a reunirse con alcaldes de la provincia de León para convencerles de la conveniencia de su unión con Castilla para formar una autonomía muy grande que actuase como contrafuerte de Catalunya. UCD necesitaba un buen pivote territorial más allá de la conservadora Galicia. Andalucía podía inclinarse hacia la izquierda; Valencia, también; y en Madrid había empate. Madrid aún no había despegado del todo como capital económica de España. Las turbinas del paseo de la Castellana todavía no estaban a pleno rendimiento. Su aceleración empezaría en los años noventa. Castilla y León y Castilla-La Mancha se convirtieron así en los dos grandes recintos del voto rural en una España regida –todavía hoy– por una legislación electoral que da prima a las provincias menos pobladas.

La severa despoblación es un problema compartido en el interior rural español.

Cinco décadas después, Madrid se ha consolidado como una gran capital económica, la ciudad más dinámica de España, el poderoso contrafuerte del nacionalismo catalán (hoy en horas bajas). Madrid ha absorbido las más jóvenes energías de las dos Castillas y de otras regiones. La capital apenas tiene contrapuntos metropolitanos en un radio de trescientos kilómetros. Se ha acelerado la despoblación de Castilla y León sin que la autonomía haya servido para generar una atmósfera regional entre nueve provincias muy dispares. Valladolid es la capital que no todos aceptan. Valladolid pudo haberse consolidado como la capital de España en el siglo XVII. Ejerció ese papel durante cinco años bajo el reinado de Felipe III.

No todo es culpa de la poderosa dinámica de Madrid, sin embargo. El otro gran cambio territorial que se ha producido en España, más lento pero igualmente intenso, es la litoralización de gran parte de la actividad económica y de la población tal y como analizamos en junio en Penínsulas.

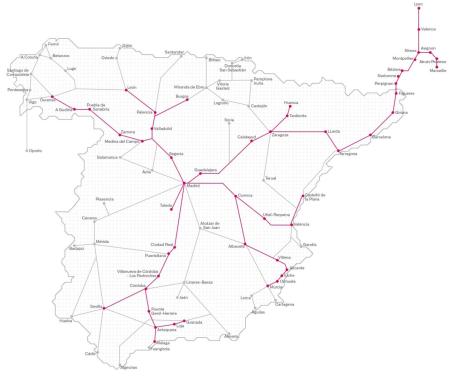

Castilla y León ha perdido gente pero no se ha quedado sin buenas carreteras. Al contrario. Los fondos europeos han sido generosos. La región está muy bien dotada de carreteras, muy por encima de la media europea. Muy pocas regiones en Europa tienen casi todas sus grandes ciudades conectadas por alta velocidad ferroviaria. En Castilla y León todas las capitales de provincia salvo Soria, Ávila y Salamanca tienen parada de AVE.

Castilla y León es quizás el mejor ejemplo de cómo las tan reclamadas infraestructuras de transporte no son la solución milagrosa cuando se empieza a perder población, puesto que la mejora de la conexión con las grandes aglomeraciones siempre favorece al polo más potente. Para generar nuevos equilibrios hacen falta nodos metropolitanos fuertes, actividad económica, vida cultural. Este es el perfil que está adquiriendo Valladolid con la consiguiente tensión con las demás capitales de provincia.

Mapa de líneas AVE y Larga Distancia de España en el 2024.

Quizás el más claro indicador es la población. Desde su máximo demográfico de 1960, la región ha perdido el 16% de su población, más de 450.000 personas, en el mismo periodo en el que España ha ganado más de 16 millones de habitantes, creciendo un 35,6%. Hay provincias como Zamora que ha visto reducirse su población en un 43%. Soria, el 40%. Palencia, un 30%. Esta dinámica sólo se revertió mínimamente durante la primera década de este siglo, en los dulces años del fuerte crecimiento económico ligado a la burbuja inmobiliaria.

Más relevantes que las cifras que nos hablan del pasado son las que nos dibujan el futuro. Uno de los fenómenos que más seriamente condicionan el futuro de la región es la fuga de cerebros, es decir, la pérdida de la población más formada, en especial los jóvenes. Un reciente estudio situaba a Castilla y León, junto con Navarra y Asturias, como la región en la que los jóvenes que emigran tienen un nivel educativo superior. ¿A dónde van? No es difícil adivinarlo.

Las proyecciones demográficas no son tampoco halagüeñas. El INE estima que en el 2035 la población en Castilla y León habrá crecido en 5.000 habitantes, mientras España está previsto que gane 4,5 millones de habitantes. La región habrá pasado de suponer el 12,5% de la población española en 1900 a apenas el 4,5% en 2035.

El gran problema es el severo envejecimiento, especialmente en alguna de sus provincias. Todos los indicadores demográficos muestran la profundidad del proceso. Con diferencia, Zamora destaca como la provincia más envejecida de España: su edad media supera los 51 años y aproximadamente un tercio de sus habitantes tienen más de 65 años. Le siguen León, Salamanca, Palencia y Ávila, todas con más del 25% de población mayor.

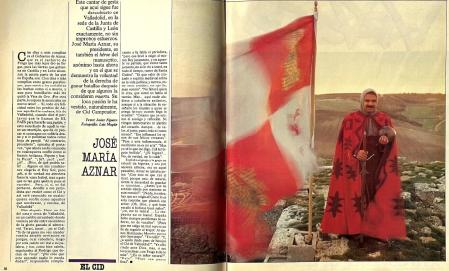

José María Aznar, disfrazado del Cid, en un reportaje de ‘El País Semanal’.

De acuerdo con el indicador más reconocido de la calidad institucional, el Índice de Calidad de Gobierno desarrollado por la Universidad de Gotemburgo (Suecia), Castilla y León es, con mucha diferencia, la región española con peor calidad institucional, situándose entre las peores de la Unión Europea en el 2024 (posición 193 de 210 regiones).

Castilla y León es el gran dique que construyó Martín Villa para contrapesar Catalunya en la década de los ochenta, cuando el mundo era otro. Si no se adelantan las elecciones generales, en ese dique va estallar la primera ola del nuevo malestar español que capitanea la extrema derecha. En las últimas elecciones autonómicas (febrero del 2022), Vox obtuvo un excelente resultado (17%) y la Unión del Pueblo Leonés cosechó el 21% votos en la provincia de León, era el mejor resultado electoral obtenido hasta ahora por los partidarios de crear una comunidad autónoma leonesa a la que podrían sumarse Zamora y Salamanca. En esas mismas elecciones, la plataforma Soria Ya alcanzaba un sorprendente 42,5% en su demarcación. Hace cuatro años, en Castilla y Leon empezó a derrumbarse el frágil Pablo Casado.

Hay una anécdota curiosa. José María Aznar se dio a conocer como presidente de Castilla y León en 1987 con una comentada foto en el suplemento dominical del diario El País en la que aparecía vestido de caballero castellano, el Cid Campeador. “Reconquista” es el lema con el que Vox quiere superar la barrera del 20% en toda España, procediendo a la captura estratégica del Partido Popular.

(Este nuevo capítulo de ‘Penínsulas’ ha contado con la colaboración de Santiago Fernández Muñoz, profesor de Geografía Humana en la Universidad Carlos III de Madrid, socio de SILO y antiguo jefe de proyectos de la división de Evaluación de Políticas Públicas de la AIReF.)