El adjetivo histórico está más que justificado para hablar del terremoto de Kamchatka.

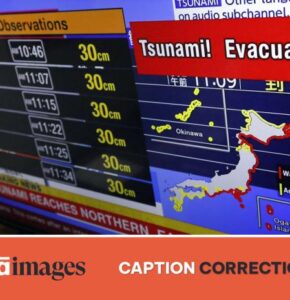

Con una magnitud de 8,8 en la escala de Ritcher, este seísmo es uno de los más potentes jamás registrados. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), figura entre los diez terremotos de mayor intensidad desde que se tienen datos fiables, y sería el tercero más poderoso en lo que va de siglo, por detrás del seísmo de Indonesia del 2004 y del de Japón del 2011, ambos de escala 9,1. A diferencia del de Kamchatka –que ha ha activado la alarma en numerosos países bañados por el Pacífico, entre ellos Estados Unidos, China, Chile, Ecuador y Colombia–, estos dos últimos terremotos fueron especialmente destructivos, debido a la aparición de fuertes tsunamis. En el de Indonesia, se generaron olas de hasta cincuenta metros de altura que afectaron a más de una docena de países y causaron la muerte de casi 230.000 personas. En el de Japón, las inundaciones se cobraron cerca de 20.000 vidas y provocaron la catástrofe nuclear de Fukushima.

Contexto propicio

Kamchatka se encuentra en una zona de gran actividad sísmica

Kamchatka se encuentra en una región especialmente propicia para los megaterremotos. En esa zona, la placa del Pacífico se hunde por debajo de la placa de Norteamérica, generando una fricción que puede desembocar en grandes temblores. De hecho, desde inicios del siglo pasado, en esta península rusa se han registrado casi 700 terremotos de magnitud superior a 5. El de mayor intensidad tuvo lugar en 1952: fue de magnitud 9 y tuvo su epicentro apenas a 30 kilómetros del de este miércoles. Provocó olas de hasta 18 metros de altura. Unos años antes, en 1923, la península había sufrido otro de magnitud 8,4.

“La dinámica del terremoto de Kamchatka ha sido muy similar a la del Japón del 2011: toda una placa oceánica choca contra un continente, y eso produce tensiones que se liberan con un seísmo de estas características”, explica a La Vanguardia el sismólogo Jordi Díaz Cusí, del centro de investigación Geociencias Barcelona, quien recalca que el episodio de este miércoles “no era previsible, pero tampoco sorprendente”. “Todos los terremotos de esta magnitud suceden en zonas de subducción muy activas, como la de Kamchatka. Que los terremotos tengan lugar en estas zonas es lo normal. ¿Por qué ha sucedido ahora y aquí? Eso es lo que no podemos prever”, ahonda el experto.

De acuerdo con los datos del USGS, la profundidad del terremoto ha sido de 20 kilómetros, lo cual resulta bastante superficial y hace aumentar la probabilidad de tsunamis. En ese sentido, el de este miércoles “ha sido relativamente débil”, como dice la geóloga Sara Pena, del Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya: las olas más altas han sido de cinco metros de altura. Según el geógrafo Mauricio González, jefe del Grupo de Gestión e Ingeniería Costera de la Universidad de Cantabria, esto probablemente se explica porque “el mecanismo focal de generación del tsunami no fue totalmente vertical; el movimiento de la masa de agua fue más bien horizontal”. Así pues, un terremoto de gran magnitud no siempre es sinónimo de olas gigantescas e inundaciones devastadoras. “Los tsunamis son un fenómeno muy complejo. No dependen solo de cómo de grande ha sido el seísmo, sino también del mecanismo de ruptura, la profundidad, la zona donde se ha producido… Lo que sí que está bastante controlado es el tiempo de propagación”, detalla Díaz Cusí.

Personas descansan en un centro de evacuación en Hokkaido, Japón

Lección valiosa

El terremoto ha permitido evaluar en tiempo real los sistemas de alerta

En las próximas horas y días, lo más probable es que se produzcan réplicas, pero de menor intensidad. “No podemos descartar que haya algún repunte, pero terremotos de esta magnitud hay uno cada diez años. Por tanto, sería sorprendente que hubiera otro tan grande ahora”, dice el experto de Geociencias Barcelona.

¿Y qué lecciones deja este seísmo para los investigadores? “Una, estudiar muy bien cuál fue el mecanismo de generación, para comprender bien por qué no se generó ese tsunami tan grande”, dice Mauricio González. “Y por otro lado, evaluar todos los sistemas de alerta. Esto ha sido una prueba en tiempo real para saber qué ha funcionado y qué no. Si hay fallos, se podrá saber dónde están, para tratar de ir ajustando”, agrega el geógrafo. Y es que contar con buenos mecanismos de reacción es clave, porque, como explica Díaz Cusí, hoy por hoy predecir terremotos con exactitud “es una quimera”. “Ahora sabemos en qué zonas es más probable que se produzcan seísmos, tenemos mapas de riesgo, pero este sigue siendo un tema muy complejo. Existen proyectos científicos serios que están trabajando en modelos de predicción ajustados, pero no es algo que vayamos a tener a corto plazo”, concluye.